Em 1977, o ex-senador da República e ativista Abdias do Nascimento foi convidado a apresentar um ensaio no Festival Mundial de Arte e Culturas Negras em Lagos, Nigéria. A apresentação da obra, crítica à ideia de democracia racial amplamente difundida pela diplomacia brasileira, foi vetada pelo governo de Ernesto Geisel. Em resposta, o intelectual se apresentou enfaticamente no festival “não como representante do Brasil, mas sobrevivente da República de Palmares”.

O episódio serve como anedota sobre exclusões e silenciamentos na construção do Brasil Nação – e como isso reflete na política externa e na projeção do país internacionalmente. O interesse nacional, traço crucial de uma política externa pragmática na escola de Rio Branco, não representa hoje – 200 anos após nossa independência formal – e nunca representou as várias nações que aqui residem e residiram. Nosso “interesse nacional” é o de uma minoria abastada, que projeta externamente um Brasil moderno (cujo ápice foi a centenária Semana de 22) e internamente cala vozes plurais e nega nossa condição de país latino-americano.

Enquanto Silvio Almeida alerta que independência não é sinônimo de liberdade, e Ailton Krenak que o “nacional aqui é postiço”(*), pairam as perguntas: o que queremos dizer quando falamos sobre liberdade e quais forças introduziram, de forma postiça, e com quais interesses, essa ideia de nação? Nossa breve reflexão apresenta, pois, uma história de continuidades e rupturas em busca do sentido do Brasil nessa efeméride dos 200 anos de independência.

É impossível falar da ocasião sem abordar a infeliz resiliência da narrativa da democracia racial enquanto elemento constitutivo da “comunidade imaginada” Brasil. Trata-se da falsa ideia de harmonia racial e suposta inclusão da população preta – que só ocorre dentro dos limites demarcados do que Berenice Bento chama de necrobiopoder. Essa máquina estatal segue sustentando prisões e favelas, os quartos de despejo dos quais Carolina Maria de Jesus fala. Nessas reencenações tristemente fiéis de senzalas e navios negreiros, o negro é levado à condição de não-humano, do “outro” interno ou, num vocabulário “politicamente correto”, porém fraturado, a cidadãos de segunda categoria.

Nas palavras de Nascimento em O genocídio do negro brasileiro – processo de um racismo mascarado, encontramos uma forma mais acurada de contar a história de como o Brasil se tornou Brasil, e segue se tornando um mesmo Brasil, onde a população negra tem quase o dobro de chances de ser vítima de homicídio (**), quando comparada à minoria branca. Trata-se de um relato visceral e fidedigno que nos leva no caminho oposto ao de um tranquilo (porque cínico, fraturado e incompleto) reconhecimento da presença do negro brasileiro como elemento constitutivo de uma nação multicolor e multicultural como nos diz Gilberto Freyre, em Casa Grande e Senzala.

Nascimento foi acusado de radicalismo e agressividade pelo emprego do termo “genocídio”; ainda há, porém, uma rejeição do termo frente àquilo que foi e vem sendo perpetrado contra nossas maiorias “minorizadas”. O extermínio praticado por colonizadores, navegantes e bandeirantes continua não sendo reconhecido pela elite política enquanto ato genocida. O negacionismo persiste como característica perversa entre cúmplices e genocidas.

Não é fácil e nem confortável reconhecer as raízes sangrentas do Brasil. Nossos dados de violência e padrões de mortandade superam, muitas vezes, guerras civis contemporâneas – como, por exemplo, o conflito na Síria, a guerra do Iêmen e os conflitos no Afeganistão. Somente em 2017, foram mais de 64 mil mortes de jovens negros no Brasil (***) evidenciando, portanto, uma guerra civil não-declarada ou um verdadeiro holocausto urbano, nas palavras dos Racionais MCs, em 1990.

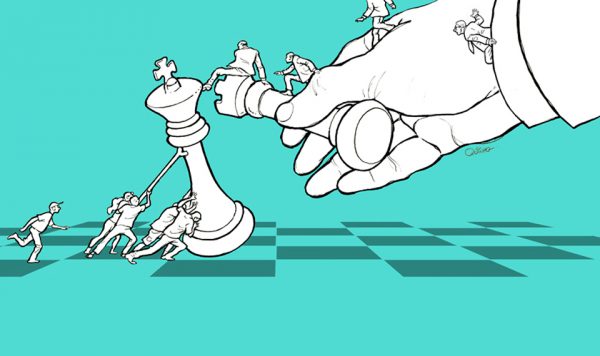

A constatação das diferentes formas de exclusão na política levou à formação de um consenso sobre a existência de um déficit democrático quando as decisões políticas são tomadas, predominantemente, por homens oriundos de grupos majoritários que não possuem, ou não reconhecem, quaisquer experiências nacionais de subalternidade. A desconfiança e insatisfação prolongadas, resultantes do acúmulo de frustrações com um sistema político inconsistente, excludente e descolado da população, reflete uma democracia frágil. Quando o déficit democrático é substancial e duradouro, o resultado é falta de confiança nos governantes, desilusão com as instituições representativas e desencantamento com a política. Nesse terreno fértil para o fascismo, a tríade “Deus, Pátria e Família” ecoa como um mantra que remonta ao desejo histórico da elite por um Brasil ocidentalizado.

Destacar somente esses aspectos, contudo, seria perpetuar a prática de silenciamento sobre pretos e pretas, indígenas e outras populações marginalizadas deste país. Seria, também, obliterar as inúmeras formas de pensar e agir que diferem e combatem as práticas genocidas, buscando caminhos outros para aqueles que não podem habitar totalmente a ficção da “pátria amada” Brasil. Concluir sem reconhecer esses movimentos que buscam um pensamento outro, uma forma outra de agir e existir em coletividade, seria aceitar a vitória da inércia. Assim, faz-se necessário que reconheçamos aqueles e aquelas que tiveram e têm coragem de expor tais raízes e vêm sugerindo caminhos para um (longo) processo de cura: Abdias do Nascimento, Lélia Gonzáles, Carolina Maria de Jesus, Marielle Franco, Ailton Krenak e muitos outros e outras. Presentes.

Se celebramos o bicentenário da nossa independência política, resta um árduo caminho até a superação das violentas chagas da colonização e da sua reprodução cotidiana. Uma reprodução que insiste em se transmutar nos velhos mitos da democracia racial e do homem cordial enquanto traço nacional e que pode ser localizada na nossa sociedade e em todos os níveis de governo – incluindo nossa política externa. Se não podemos superar a característica postiça do que é o nacional nesta demarcação em Abya Yala (****), que possamos pluralizar as vozes que pensam, participam e constituem o cânone de nossa comunidade imaginada.